京东抖音“二选一”罗生门,谁在强迫商家?

来源:新播场

“双11”大战迈入尾声,电商平台的战火越烧越旺。

不久前,因为被曝强制要求商家双11期间在其他平台的商品价格不能低于京东、还特别设置巡查小组,甚至传出给美的开了一张500万的天价罚单,京东被推上了风口浪尖。

随后抖音内部人士发声,称京东强迫商家“二选一”;京东内部人士则对媒体回应称,这是平台“主动比价”,否认“二选一”。

而就在两年前,京东还曾公开指责李佳琦要求品牌“二选一”。从曾经的批判者,到今日的被指控者,京东究竟怎么了?

迷之“二选一”

这场席卷京东的“二选一”风波,始于10月下旬商家的集体爆料。

据媒体报道,京东在双十一期间被指对商家实施严格的“定价约束”:品牌在抖音等平台直播时,不得发放优惠券、抽奖,或标注“优惠”“更便宜”等字样,否则将面临高额处罚。

处罚究竟有多高?

有商家透露,京东设有专门的巡查团队,每日跨平台比价。一旦发现商家在其他渠道的最终售价低于京东,便会启动重罚,据称单个商品罚款高达500万元,两个商品则跃升至1500万元,呈倍数递增。

在高压之下,部分商家被迫下架其他平台的商品。

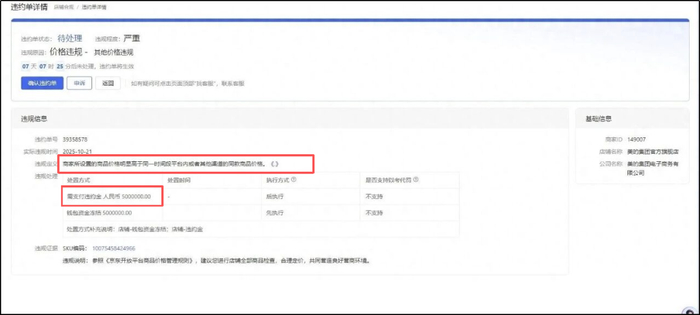

起初,争议仅在较小范围内发酵。直至10月27日,一张500万元的天价罚单截图在就像深水炸弹,让舆论瞬间炸锅。

截图显示,家电巨头美的集团因“价格违规”被京东重罚 500 万元,而违规定义是:商家所设置的商品价格明显高于同一时间段平台内或者其他渠道的同款商品价格。

这恰好印证了其他商家的爆料,“京东被指二选一”话题随即冲上多个热搜,将平台与商家之间的博弈彻底推向公众视野。

对此,京东和美的集团的回应都是“我不是、我没有”。

据媒体报道,接近美的集团人士表示“根据目前掌握的情况网络上相关提及美的的文章属于不实信息”,而京东内部人士于10月29日对媒体回应称近期“京东对美的巨额罚款”、“京东二选一”系谣言。

事件看似在平息,然而事件的另一主角——抖音并未选择沉默。

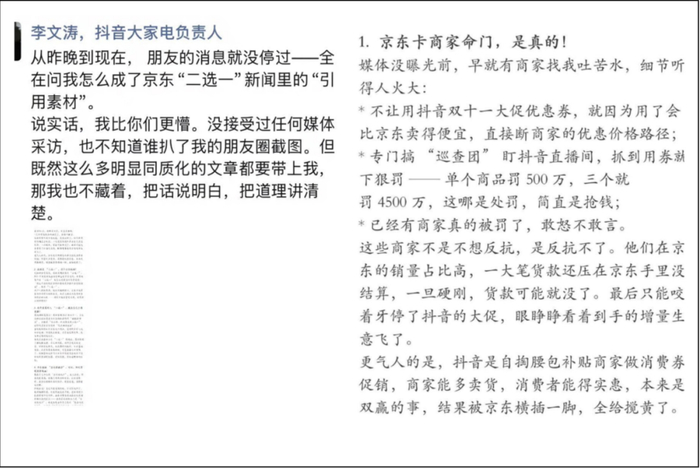

抖音大家电负责人李文涛在朋友圈发文,称京东“二选一”属实,并表示:“京东此前也将类似行为界定为‘二选一’。”

在朋友圈文章中,李文涛颇为直白地指出,“京东卡商家命门是真的”,“已经真的有商家被罚了,敢怒不敢言”。

京东有否变相地逼迫商家进行“二选一”?

今年9月,复读机品牌“倾听者”创始人在社交媒体公开发声,指控京东方面要求其新品只上架京东,不上架天猫。据称,该品牌旗下京东自营旗舰店中6000台产品库存被采销人员锁定,导致用户无法购买。

“倾听者”并非小众品牌,其京东自营店铺中某爆款复读机商品评价已超10万条,经媒体核实,上述发声账号确为品牌创始人本人。

小红书上讨论相关事件的帖子揭露了京东自营商家的现状,一位用户表示京东的五折低价券是由商家承担;另一用户则表示京东对自营商家收取15-25%的毛保,10%广告协议,叠加长达75天的结算账期,令商家资金压力巨大。

所谓“毛保”即毛利保护,平台为确保自身毛利水平,要求商家在促销期间即使降价,也须按约定比例向京东补足毛利,再加上广告费等支出,每逢大促商家利润空间被极大挤压,因此也有不少评论表示商家是在给京东打工。

至此,这场“罗生门”愈演愈烈,京东有否“二选一”仍然是个谜,但该平台与部分商家之间的矛盾却已彻底公开化。

争夺“最低价”

这场争议仿佛是两年前那场“二选一”风波的回旋镖。

2023年双十一期间,京东采销人员公开向李佳琦“开火”,指责其直播间以“底价协议”捆绑品牌,迫使商家“二选一”,更因京东售价更低而要求商家赔偿。

尽管美腕与相关品牌随后否认,但彼时的京东就像“价格侠”,敢于对头部主播宣战,一举抢占舆论高地,其采销直播间也借势出圈,迅速爆红。

据《界面新闻》报道,京东采销直播首周涌入超过1.4亿观众,家电类目场观峰值突破千万。

这个超过众多知名主播首秀的直播间打出“极致低价”的口号,让采销人员化身主播,不抽佣也没有坑位费,把一款平日售价365元名牌狗粮价格打到269元,开始树立起“低价与优质”的心智。

然而两年过去,“价格侠”却向商家挥起了镰刀,当初掷向大主播的回旋镖回到原位,也让自己变成舆论场上被声讨的一方。

京东为何如此?这得从行业竞争对手和消费者心智中找答案。

凭借“国补”政策、以3C和家电为基本盘,京东在2024年Q3重回增长,但在双十一这样的关键战场,各家平台纷纷亮出低价大招,它必须亮出更具竞争力的策略。

此外,今年双十一促销周期拉长至36天,成为“史上最长双十一”,参与平台除淘天、京东、抖音外,还有快手和小红书。

平台增多、战线拉长,消费者却越来越疲倦,很多人不再拼手速下单,也不再蹲守直播间,购物行为更多回归理性,聚焦于需求与性价比本身。

《每日经济新闻》的调研数据印证了这一趋势:在今年已完成“双十一”首单的消费者中,74.77%购买的是“日常刚需商品”,仅69%出于“参与感”购物。在消费动机上,51.27%的用户因“刚需商品价格给力”而下单,仅24.94%承认受“大促氛围”影响冲动消费。

说到底,最能打动消费者的,仍是实打实的低价。

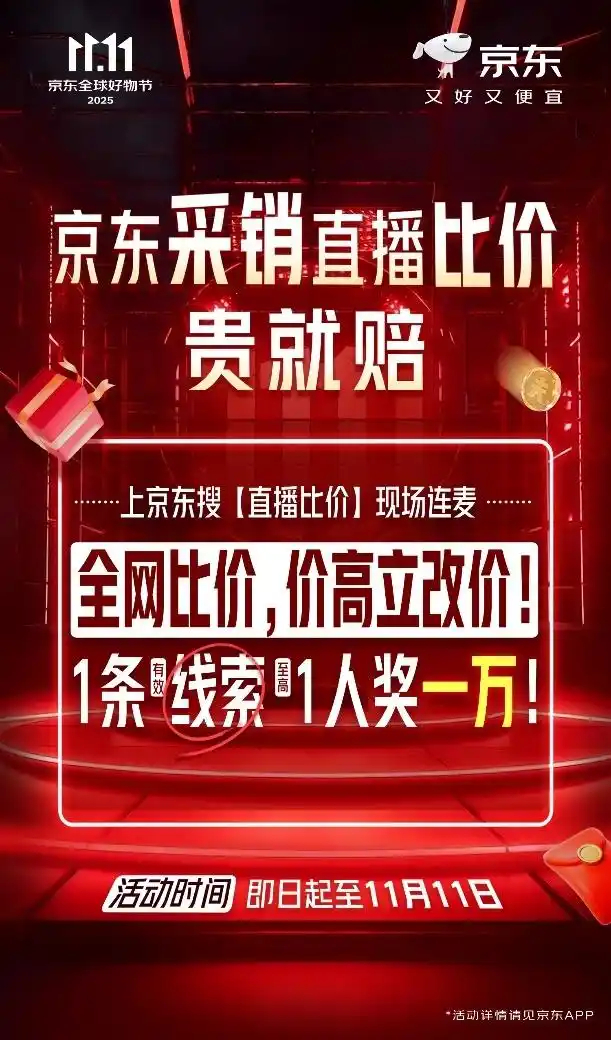

京东采销直播间在今年双十一推出“全网比价”活动,承诺用户若发现同款商品在其它平台的自营店或官方旗舰店售价低于京东,可申请直播连麦举证,成功者最高可获 100 万京豆(约合 1 万元)。有网友仅凭2分钱差价,就赢走了万元奖励。

凭借这一极具话题性的玩法,该直播间吸引了超600万观众围观。

可以说,在争夺“最低价”用户心智上,京东确实下了狠功夫,其动机本身无可指摘,通过确保价格低于别家,为消费者提供极致性价比,只是在激烈的竞争攻防中,动作难免变形,边界难免模糊。

走向“全域对抗”

“二选一”的争议并非只是对于“最低价”心智的争夺,更是以京东为代表的传统货架电商和以抖音为代表的内容电商的正面较量。

以前,双方可以“井水不犯河水”,甚至还能合作共赢。比如,今年618前夕,小红书先后与淘天、京东达成合作,将内容和货架的优势进行互补、实现共赢。

但如今,内容电商平台早已攻入传统货架电商的腹地。

自2020年成立以来,抖音电商一路狂飙突进。据36氪报道,2024年其GMV已达3.5万亿,强势跻身行业第三,仅次于淘天与拼多多,并将京东挤至第四。

而且,相关数据显示,在抖音电商3.5万亿人民币的盘子里,货架贡献了40%,店播贡献了30%,达播贡献了剩下那30%,细究起来,抖音电商的店播GMV已经超过了达播GMV。这意味着,越来越多商家将抖音当做重要的运营阵地。

不仅如此,抖音在稳固服饰、食品等核心品类的同时,正持续向3C数码、家电等京东优势领域渗透。

面对这个强势崛起的劲敌,曾为电商双雄之一的京东无法不感到焦虑。

除了“低价”之外,京东也在过去一年开启了一场针对“流量焦虑症”的全面自救。

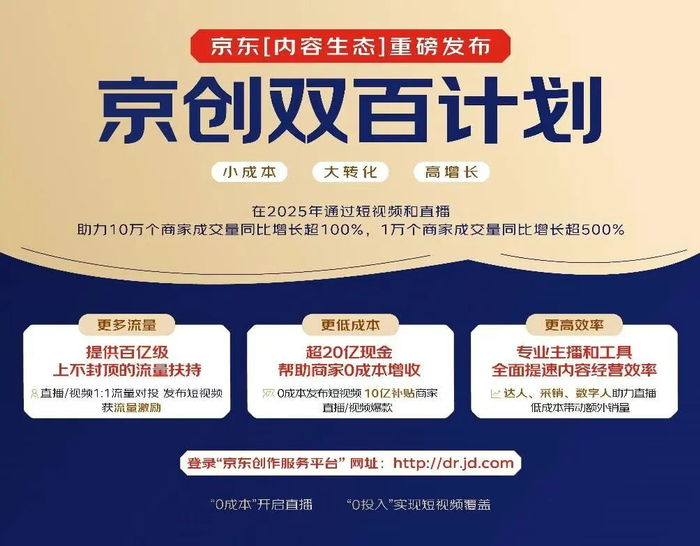

今年3月,京东宣布了一项内容生态扶持计划:投入超百亿流量与20亿元现金,用于激励站内短视频与直播,目标是推动10万商家成交额实现翻倍增长,并助力1万商家业绩提升五倍以上。

在具体操作层面,京东为商家提供了低门槛的启动方案:登录其创作平台,即可“0成本”开播、“0投入”进行视频创作,并通过数据看板进行运营复盘。头部商家可享受“1:1 流量激励”,即商家自投流量可获得京东给予的同等量级的免费曝光,实现“一次投放,双倍流量”的效果。

短剧也是必争之地。京东自8月起开始招聘多个与短剧相关的岗位,在App内上线“短剧”频道,并开展平台自制与外部联合的打法。

例如,平台与快手联合出品或独家冠名《一路归途》《小美满》《打工吧长官》等作品,其中《小美满》上线两周即创下1.9亿播放量,而在近日上线的《打工吧长官》中,京东将“百亿补贴”权益自然植入剧情,观众可通过搜索引导或互动跳转直达京东活动页面,由此完成从内容到下单的闭环。

从货架到内容,从低价博弈到流量争夺,电商行业的竞争早已突破场景边界,迈入全面对抗的白热化阶段。

京东与抖音的“二选一”争议,并非孤立的平台矛盾,而是电商行业从“分工协作”走向“全域对抗”的缩影。

这场较量的核心,早已超越“最低价”心智的争夺,演变为对商家资源、用户注意力、跨场景运营能力的全面比拼。

商家在平台规则间承压平衡,消费者在理性消费中聚焦性价比,而行业则在激烈竞争中加速洗牌......未来,电商平台还需要在摩擦中,不断讲出新的故事。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。